scale 1:150(gauge 9mm)

modeling, text & photo:高橋 隆(RMM)

🔶前半の記事はコチラ!ディーゼルカーで行く!山陰本線木造駅舎モデリング探訪 Vol.1

前編では、徒歩と鉄道を利用して山陰本線の各駅に建つ木造駅舎の数々を1日かけて見て回りました。こういった木造駅舎が場を占める駅といえば、旅情を掻き立てるのはもちろんのこと模型の題材としても貫禄十分、ぜひカタチにしてみたいものです。

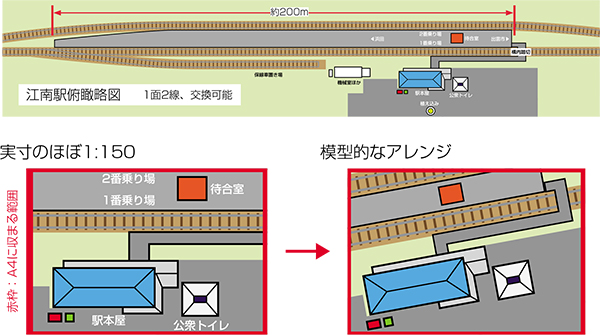

そこで後編では、訪問した4駅の中から1914年に駅舎が完成した「江南駅」をモチーフに選び、手頃なA4サイズのパネル上に走行可能なNゲージジオラマ(セクションレイアウト)として収め、それらしい雰囲気が出せるかを試してみました。

かつて交通の大動脈を担った山陰本線には大きな駅が多く、江南駅もそのひとつとなっている。ホームの長さは約200mで、そのままNゲージサイズで作ると長手方向で最低1.33mにも及んでしまうため、A4サイズに収めるには空間を多少圧縮してやる必要がありそうだ。

■Let’s モデリング!

▲駅前広場から見た江南駅駅舎。スペースの都合上、ホームの幅や構内踏切へと続く通路を短縮させるアレンジは行なうものの、主役である木造駅舎は極力デフォルメを抑えて再現したいところ。

▲駅舎ホーム側には立派な上家が設置されている。いかにもなローカル線の駅といった雰囲気、とはいえ似た駅舎の製品なんて有るのだろうか…もちろん無かったので、やったことすらない「プラ素材でイチから作る」が半ば自動的に選択された。

- 築100年以上の古い木造駅舎ということで、旧・鉄道省が定めていた規格型の停車場本屋(壱~五號型まである)に合致するのでは?と、古い文献に掲載されている工事図面と現在の写真を比較してみると、そのままではどれとも合いそうになかった。

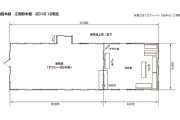

- 結局のところ資料がまったく見つからず、Googleマップを参考に大まかな寸法を割り出し、壁の柱と柱の間を3尺(910mm)と想定してAdobe Illustratorで間取り図を描いたところ、概ねイメージに近い数値が出た。

- 間取り図の寸法に合わせて外壁を描き、Nゲージサイズに縮小して設計図にした。屋根をどうやってあの形にするのか最初悩んだが、実際の建築で使われる屋根勾配の計算方法というのがあるのに気付いた。Illustratorで線を引くとまあまあ簡単に出来た。

■木造駅舎をフルスクラッチで1/150の世界に落とし込む!!

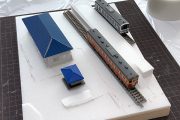

- 設計図をコピー用紙にプリントアウト、それを切り出してモックアップを作ってみる。ちゃんと立体になることが確認できた。

- 次の問題はプラ素材からどのように建物を作るのか…この時はまったくのフルスクラッチ未経験で、とりあえず実物のように柱から建ててみたが、手間がかかるばかりで上手く行かない予感の方が強くなってきて中止。

- プラ板をカッターナイフで切る作業を考えると、プラ板は薄手が良さそう。設計図を切り出し、最後に剥がせるようスティック糊でt0.3のプラ板に貼り付け、設計図の線に合わせてプラ板を切り、柱の表現に0.5×0.5mmのプラ角棒を接着してみる。

- 設計図を型紙として貼ってプラ板を切り出す方法は有効だったようで、同じやり方で全ての外壁が作れた。羽目板・下見板の類はプラスチックカッターで溝を彫り表現。

- この後で塗装をする都合から外壁同士はまだ接着せず、ここで問題なく組めるかだけ確認。次は多少難しい屋根作りだ。

- さすがに瓦をプラ板で表現するわけにも行かないので、グリーンマックスの瓦屋根をカットして使用。プラ用接着剤で写真の状態に組み立てた後、接合部分の上に1mmのプラ丸棒を取り付けて「のし瓦」っぽくする。グリーンマックスの瓦屋根には鬼瓦もオマケで付いてくるので便利。

■いよいよ配置決め!!

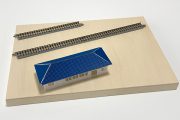

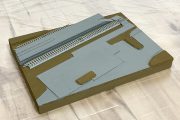

- A4の木製美術用パネルにレールと駅舎を置いて、大まかな配置を決める。ささやかながら1・2番乗り場の両線路が設けられそうだ。

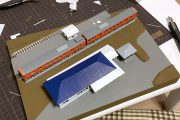

- パネルにスチレンペーパーを貼り付ければ、タダのパネルがジオラマの土台に変わる。地形とプラットホームもスチレンペーパーの貼り合わせと切り出しで作った。

- カラージェッソのローアンバーとグレーを塗って、土/アスファルト表現の下地にする。併せて駅舎の上家とホーム待合室、後方確認ミラーもプラ素材で作り追加。

- ストラクチャー類を一旦どかして、現物合わせでプラ板から作った駅舎の基礎部分と構内踏切・通路を貼り付ける。ホーム中央のの花壇もここで設置してしまう。

- いわゆる「粉物」な土・草表現と線路のバラストを撒いて、木工用ボンド水溶液を垂らす。定着に最低一晩かかるので、この日の地面作りはこれで終了。

■いよいよ仕上げへ!

- ストラクチャー類を一旦どかして、現物合わせでプラ板から作った駅舎の基礎部分と構内踏切・通路を貼り付ける。ホーム中央のの花壇もここで設置してしまう。

- いわゆる「粉物」な土・草表現と線路のバラストを撒いて、木工用ボンド水溶液を垂らす。定着に最低一晩かかるので、この日の地面作りはこれで終了。

- 凹凸がある駅舎の外壁を塗装する際はマスキングが必須。1回目は適当に貼ったせいで塗料が盛大にハミ出てしまった。マスキングテープは大げさなくらい慎重丁寧に貼らないと確実に失敗すると毎度のことながら思い知らされるのだった…。

- 実景そっくりから完全代用品まで、製作当時に入手できた樹木、郵便ポスト、自動販売機、公衆電話などなどのアクセサリー類をフル活用。背の低いものから順に盛り込んでいく。ジオラマ作りで特に楽しい時間といえば飾り付けだ。

■完成!!

▲着工から7日間で一応の完成を見せた、山陰本線江南駅モチーフのA4サイズジオラマ。同駅の目立つ要素をミニな空間にギュっと押し込んだ全体像に仕上がった。

▲目線を落とすと、そこには山陰の木造駅舎の風景が!!

- 樹木や電柱などの高さを稼げるアクセサリー類は情景にメリハリを付けてくれる大切な存在。実景ではこの範囲内にまだ数本の電柱が建っているが、模型のバランス的にはこのサイズだと各3本くらいが丁度良い。

- 江南駅の旧事務室は地元のタクシー会社が使用していた。上家の下に遠慮なく頭を突っ込んで停車中のハイヤーが、築100年であろうと現役は現役、あくまで実用品として普段使いされている頼もしさを醸し出す。

- 偶然にも現地の実物車両がキハ120だったのは、交換可能駅である同駅の性質を作品で成立させるための鍵となった。この気動車でないと2番乗り場側のレールに乗り切らず、A4ではスペースが足りない可能性があったのだ。

- 一旦ホーム端の踏切を渡り通路を歩いて駅舎まで向かう特徴的な構内。模型でも欠かさず再現したい箇所だ。

- 安全上、多少の不安が残る箇所には必ずと言ってよいほどフェンスが設けられているのは現代的な演出かも知れない。作例ではステンレスエッチングのフェンスパーツを差し込んである。

- 駅の隣にある公衆トイレは近代のデザイン。木造駅舎との新旧コントラストもまた今風の味わいと言えそう。

- 模型では形が似ていたジオコレの公衆トイレを使用。屋根だけグレーに塗り直してある。また、1番乗り場側の線路にはキハ47の2両編成がギリギリで入線可能だ。

- ホーム上に白線を入れると全体が見違えるほどグッと引き立つ。ラインテープの類が入手できず、コピー用紙を細長く切って糊で貼り付けただけだが、これでもかなり効果がある。

- 作例には走行機能を持たせてあるため、レールを接続してセクションレイアウト化、車両の運転が楽しめる。テーブル上で完結可能な手軽さも良好だ。

- 思い出に、ジオラマひとつ。ある日訪れた遠くの場所で見た景色を盛り込んだ情景模型というのも、旅のアルバム代わりに十分楽しめるものだ。