text:RMM

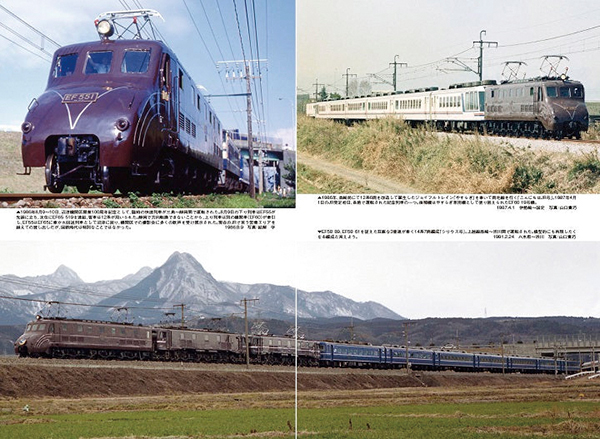

‘08.12.13 上越線 上牧―後閑 P:野村哲真

(鉄道投稿情報局より)

■構想時は両流線型の計画もあったEF55

流線形のEF55が登場した背景には1930(昭和5)年頃から起こった世界的な流線型ブームがあります。それまでの乗り物のスタイルであった機械的な集合体から、車両の進行方向に対して、空気的な抵抗を少なくした流れるようなフォルムが流線型の特徴であります。ですが、現代の新幹線の様に200㎞/h超の速度を出すものとも違い、この時代の鉄道における流線型は、せいぜい100㎞/h前後の速度での空力特性は、それほど効果がなく、見た目のスピード感や未来的で前衛的な外観そのものに重きが置かれていたようです。

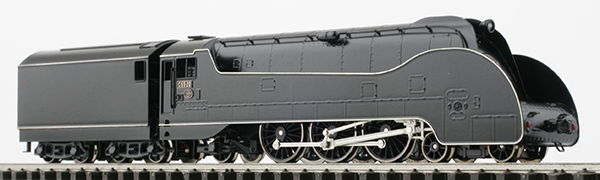

▲1934年に登場したC53の流線形機、国産唯一の3シリンダー機でもある。模型のC53 43号機ワールド工芸製の金属モデル 画像提供:RM MODELS

国鉄の前身の鉄道省も、蒸気機関車、電車、気動車などでの欧米の流線形車両に倣って試作や量産が行なわれ、C53、C55、クモハ52、キハ43000などの各車両が登場しました。

▲1936年に登場したモハ52(流電)。写真は末期の飯田線での姿。模型はKATO製。画像提供:RM MODELS

電気機関車も特急列車の牽引機として計画されました。電気機関車の特性は、蒸気機関車や内燃機関車と違い、途中駅での燃料の補給を必要としないほか、終着駅での進行方向の転換を必要としない、両運転台であることではありました。そこで構想中の流線形電気機関車

においても、両運転台方式の流線形車体が検討されました。その一つとして、アメリカ・ペンシルバニア鉄道の電気機関車で流線形デザインの第一人者でもあるレイモンド・ローウィの設計によるGG1形も参考例とされました。

▲数ある流線形の形式の中で量産的に21両が製造されたC55流線形。1936年に製造されたが戦後に一般型に近い形に改造された。模型はワールド工芸製。画像提供:RM MODELS

しかし、流線形での両運転台であると後部に客車を連結した編成状態では、後部運転台と客車との間に余計な空間ができ、それがせっかくの流線形車体による客車まで連なるフォルムを損なってしまう、事からこの構想は取りやめになり、片側流線形の車体としてEF55は登場しました。しかし1934年に登場した両運転台のGG1は1980年代まで現役であり、一方、片流線形のEF55が1960年代初頭には第一線から退き、1号機を残して廃車されてしまったことを考えると、少々不憫でなりません。

※2023年9月4日加筆修正

▲ペンシルバニア鉄道GG1形電気機関車。背の高いボンネット上にパンタグラフが載り、運転台は車体中央に寄る独特の姿ながら両運転台を持つ。側面の細い5本線はEF55のボンネット側面の3本線のデザインにも影響を与えたのかもしれない。画像提供:RM MODELS

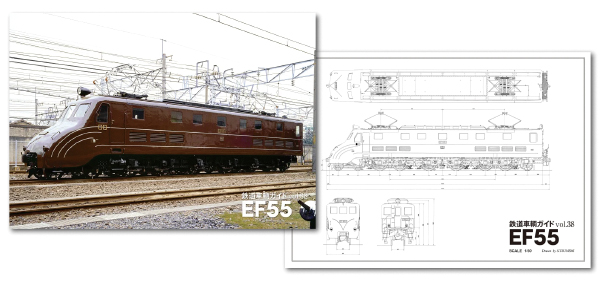

◆鉄道車輌ガイドvol.38 EF55 好評発売中!

戦前のある時期、乗り物の世界に流線形ブームというものが世界的に起こりました。日本の国鉄の前身である鉄道省も例外ではなく、各種車両に流線形の設計を取り入れました。その一つとして特急用電気機関車として1936年に登場したのがEF55です。

本書では、EF55の登場の経緯から末期までの姿を追うとともに。1986年の復活時に撮影された各部のディテール写真や、図面でEF55の全てに迫ります。

【ネコパブショップ限定特典:B3サイズオリジナルポスター】

また、ネコパブショップ直販限定特典として、EF55のB3ポスターが付いてきます。詳しくは下記バナーをチェック!

◆詳しくはこちら!

◆詳しくはこちら!