今年3月13日のダイヤ改正で愛知機関区のDD51が定期運用を終了する。国鉄の無煙化に貢献し、四国を除く全国各地で、長い間「無煙化の雄」として君臨していたDD51。今回は、DD51の定期運用終了というこの機会に改めて、本形式誕生の背景とその発達の過程を、1994年発刊のレイルマガジン別冊「DD51と仲間たち」を元に振り返っていく。

■無煙化の前に立ちはだかる「条件」

1950年代後半に始まった国鉄の無煙化は、本線用の機関車は電気式がDF50、入換用の小型機は液体式のDD13という区分で量産が進められた。しかし、本格的な蒸気機関車の置き換えが迫った1950年代後半になると、DF50では出力、速度とも満足とは言えない状況になり、これに代わる本線用のディーゼル機関車が求められるようになった。

▲プロトタイプとなったDD51形1号機。最初期は茶色に塗装された。

P:RM

時代の要請は亜幹線の重量貨物列車のディーゼル化、つまりD51クラスの性能を持ったディーゼル機関車の開発であったが、DF50などの電気式では機関車の重量が軽減できず、軸重の制約が厳しい日本では、これ以上の出力アップが望めない状態にあった。また、DF50は当時1両7000万円以上もする高価な車両であり、近い将来の蒸気機関車の大量置換えを前に、より廉価な機関車が必要不可欠とされた。さらにDF50で導入せざるを得なかった外国設計の機関では保守性の改善が難しく、メンテナンスの観点からも純国産化が強く求められていたのだ。

このため、新型の機関車には次のような厳しい仕様が提示され、将来的には本開発を標準化して、大型、中型、小型の汎用機が系列化できるような設計が必要であった。そんな中で提示された新型機関車の要件は、以下の通りである。

1.当時C57程度の性能であったDF50に代わり、D51程度の性能を確保すること。

2.軸重を14tに抑えて、乙線入線を可能にすること。

3.車両価格の低減。DF50より1000万円程度のコストダウン達成。

4.純国産技術の機関車とすることで、輸入技術から脱すること。

このような訳で、新型機関車の開発は重量、価格の面で有利な液体式で進められることになったが、最大のポイントは最大動輪周出力1400馬力級の大型機関と、これに対応する液体変速機の実用化で、加えて日本ならではの軌道の制約条件が加わり、苦労に苦労を重わることになった。

■国鉄と国産メーカーの挑戦

DD51の機関の開発にあたっては、当時のアメリ力で主流となっていた中速機関とドイツで主流を占めていた高速機関を比較のうえ、小型、軽量という点でメリットのある高速機関を採用することになった。ただし、機関の回転数が高くなるということは、ピストンの動きが激しくなり、摺動部分や磨耗部分の信頼性、そして熱負荷や強度、さらに材質や製造技術など様々な問題を伴っていた。しかしながら、DD51は限られた時間内での開発が大前提であったため、DD13で信頼性を構築した機関をベースに、国鉄、新潟鉄工、振興造機、ダイハツ工業の共同開発でシリンダー数を倍増して出力をアップすることとしている。完成した機関は、V形12シリンダーにしたものとなり、DML61S(1000PS/ 1500rPm)と命名され、機関出力の倍増に成功した。

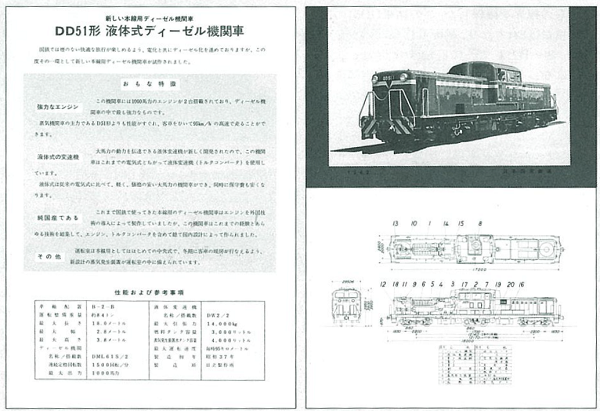

▲DD51形国鉄公式パンフレット

また、機関と共にDD51の開発における最大のポイントとなった液体変速機は、国鉄、日立、川崎重工で開発したDW2形液体変速機の実用化に成功した。このDW2形は、低速、中速、高速用の3個のトルクコンバータで構成されており、1速用と2速用は入力軸が共通ながらコンバータ自体の特性が異なるものを使用している。また、2速用と3速用はコンバータ自体の特性は同じながら出力側の歯車比を異なるものとして、各速度域で最も効率の良いものを選択する方式であり、直結段は持たない。

コンバータの切り換えは、入出力軸の回転比によって、あらかじめ設定された回転比に達すると各コンバータの切替弁、排油弁が動作して変速機油の充油、排油を行う。

変速機の充油、排油方式は、当時世界最高の技術を誇ったホイト社のものと同じであったが、狭軌の車両に対応させる日本独自の技術として評価されるものであった。

text:木村忠吾 要約・再構成:RM

RM POCKET9「DD51と仲間たち」内「国鉄ディーゼル機関車発達史」より