text & photo:RM

取材日:’20.9.11

◎前記事はこちら!「東京の交通をオリンピックが変えた!~特別展レポートVol.1~」

■東京初!三社乗り入れ運行のパイオニア

現在でこそ東京では当たり前となりつつある三社以上直通運転であるが、初めてこれを行ったのが営団地下鉄(現・東京メトロ)日比谷線だ。北千住で東武伊勢崎線と、中目黒で東急東横線と乗り入れを行っていた(現在、東急東横線との乗り入れは行っていない)。

▲営団日比谷線3000系の方向幕。

これも東京オリンピック開催によるインフラ整備の進展から生まれたものであり、まさにオリンピックの開催が東京の交通網のベースを作った証左の一つといえよう。なお、前記事で述べた都営1号線(現・浅草線)が三社直通を開始したのは1968年から。日比谷線は東京オリンピック直前、1964年8月29日に全線開業と同時に三社直通運転を開始している。

▲日比谷線を引退後、長野電鉄で活躍した元営団3000系。 長野電鉄 須坂 2020.3.10 P:廣瀬 匠

■羽田空港アクセスに革新をもたらした!

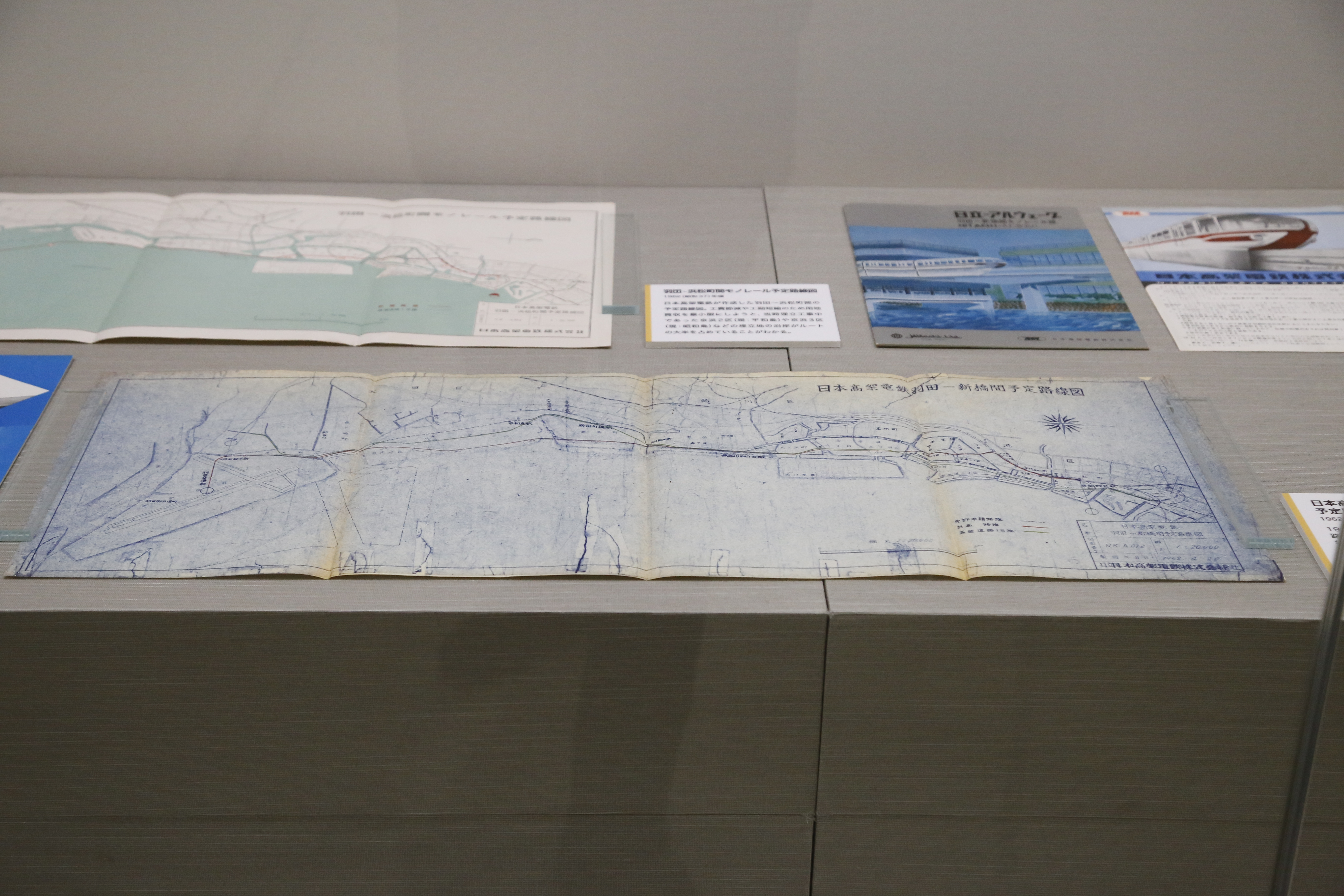

戦前に開業した羽田飛行場は戦後、国際線も担う羽田国際空港として機能していた。しかし、バスのみがメインアクセスルートとなっており、輸送のキャパシティがオリンピックを開催するにあたって危惧されていた。そこで新橋~羽田空港を結ぶモノレール構想が浮上。空の玄関口、羽田空港と都心を結ぶ本格的な都市モノレール計画が始動した。

▲当初は新橋起点で計画されていたが、用地確保の問題から浜松町起点となった。

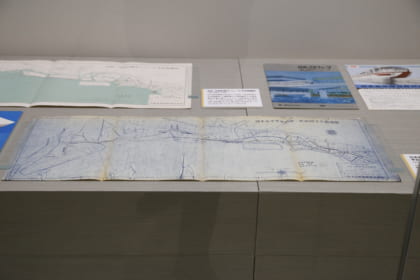

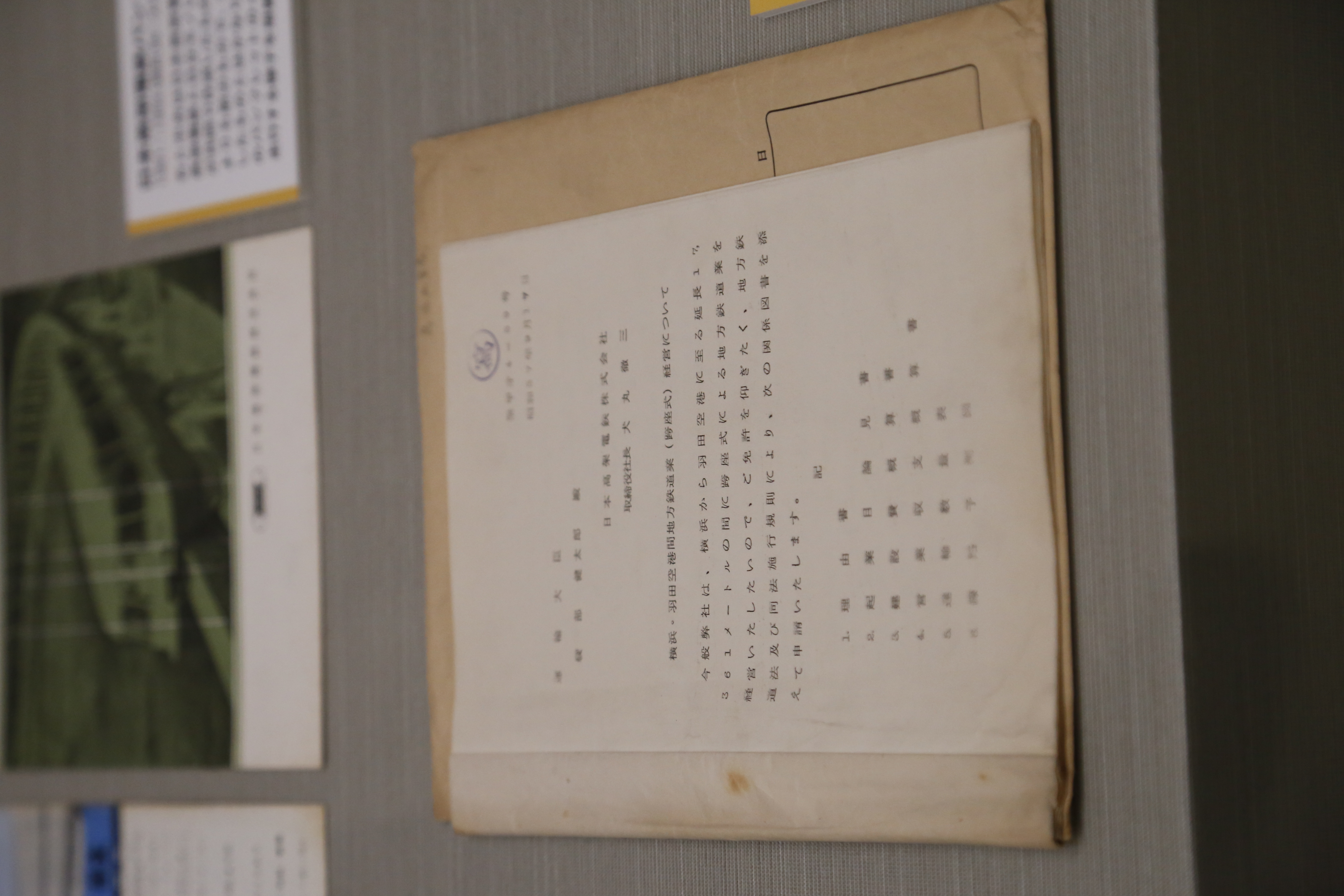

実は横浜までの延伸計画が存在しており、それが絵空事ではなくかなり具体的に計画されていたことが資料からわかる。この時、横浜までモノレールが来ていたら京浜間の交通事情は大きく変わっていたかもしれない。

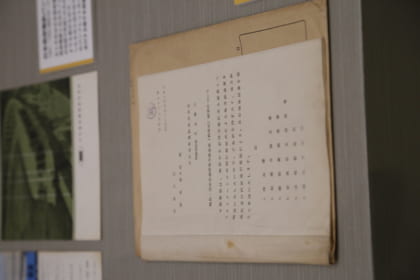

▲横浜までの免許申請書。1962年に申請され、1968年には取り下げられている。構想段階では箱根~羽田~五井という壮大な構想もあった。

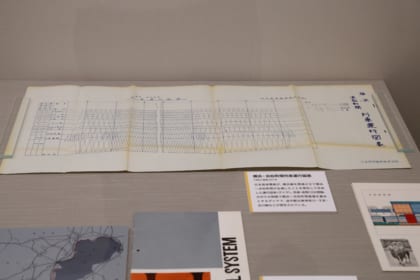

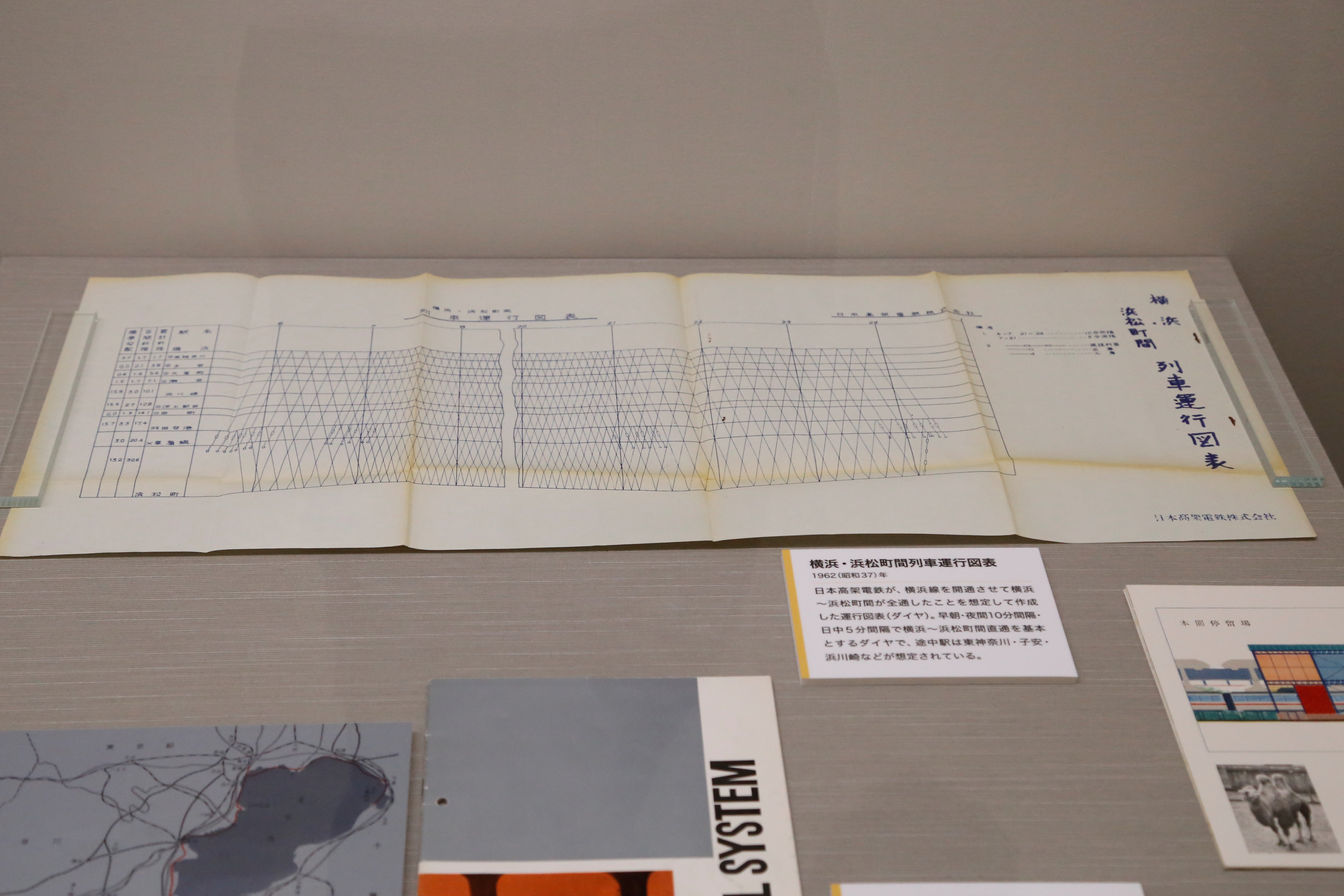

▲横浜~浜松町間のダイヤグラム。記載されている駅名から京急よりも海側を通るルートが計画されていたことがわかる。

本展示では東京モノレール開通当時の資料のほか、オリンピック関連街路の建設、首都高速建設にも触れており大変見応えのある展示となっている。ぜひ今週末や連休に足を運んで、東京オリンピックのレガシーを巡ってみてはいかがだろうか?

※取材のため、特別に撮影しています。展示室内は撮影禁止です。

■港区立郷土歴史館

●アクセス

東京メトロ南北線・都営三田線白金台駅2番出口下車すぐ

●開館時間

9:00~17:00(土曜日のみ20:00まで)

●入館料

特別展のみ:大人400円 小中高生200円

常設展セット券:大人600円 小中高生200円

- 営団3000系の方向幕

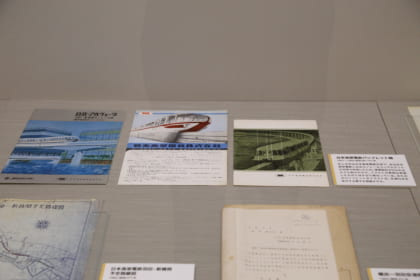

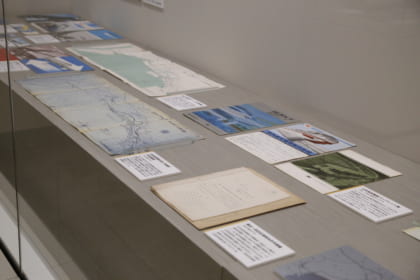

- 東京モノレールの展示。オリンピックとの関りが深いこともあり、大きく取り上げられている

- 浜松町~横浜間のダイヤグラム。

- 羽田~横浜間の免許申請書。

- 新橋~羽田間の予定路線図

- 東京モノレールの計画時のリーフレットなど

- 東京モノレール開通までの道のりを語るうえで外せない資料たち

- 1964年東京オリンピックで紡がれたレガシーはTOKYO2020に引き継がれ、高輪ゲートウェイ駅など既存の路線などをアップデートする形で進められていった。

- 港区の交通の歴史を展示した常設展のコーナーはレイル・ファン必見

- 明治期の田町~浜松町を再現したジオラマ。目線を落とすとそこは明治時代(常設展)

- 都電廃止時に製作された都電の溝付きレールを使用したレール文鎮(常設展)

- 荘厳な建物は旧公衆衛生院のもの

- 東大安田講堂を設計した内田祥三によって設計された内田ゴシックと呼ばれる建築様式。

■レイル・マガジン441号 特集「国際イベントと鉄道」もチェック!

■レイル・マガジン441号 特集「国際イベントと鉄道」もチェック!