text & photo:根本貫史

車窓を眺めていると川や海など、様々な「水辺」に存在します。平地の少ない日本では、線路を敷設しやすいできるだけ平坦な土地を選びます。その多くは川や海沿いなど、水流により地面が侵食され平地となった場所となるので、自ずと水辺に接することになります。情景作りにおいても、やはり風光明媚な水辺のある風景が一番の「見せ場」となることから、人気の題材です。ここでは「水表現」をするための基本的な素材を紹介します。

■表現方法の種類と代表的な素材

●塗布系素材(画材主体・平面表現)

絵画などの表面処理用素材(画材)で、粘度があるので波や薄い水深表現が可能です。硬化後は透明になります。

▲モーリンの「水面作製素材セット」は、水面表現に適 したメディウムや下地処理用のジェッソをパッケージ。説明書も同封されているので初心者でも扱いやす い。

●液体系素材(専用品・立体表現)

水表現専用の素材で、液体を充填し硬化することで水深を表現します。高い透明度で仕上がります。

▲KATOの「ディープウォーター」は2液性で、調合用 のカップと攪拌棒が付属する。写真はクリアーで、茶褐色のマーキーもあるほか、専用の「波音カラー」で着色も可能。波表現には専用のエフェクト素材を用いる。

●液体系素材(UVレジン・立体表現)

最近は装飾品製作用として人気の素材です。こちらも液体を充填し硬化することで水深を表現します。

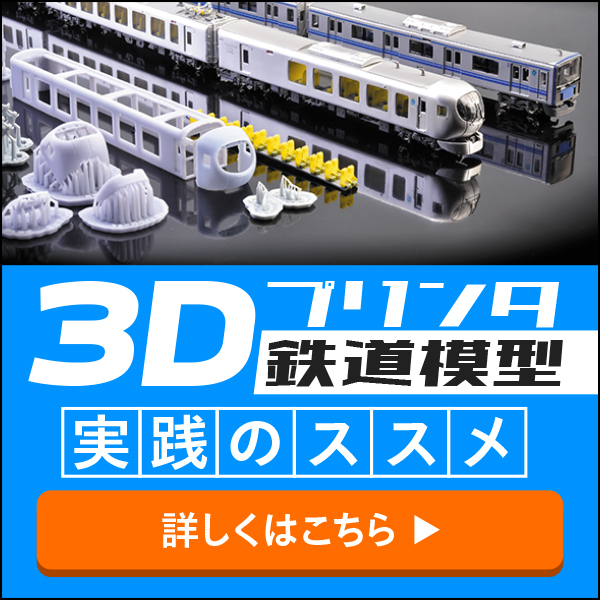

▲3Dプリンタ通販のSK本舗が販売する「ソーリーレジン」。1液のみで注入するだけなので従来のレジンのような煩しさがなく初心者でも扱いやすい。

■平面で水深を表現してみよう!

平面で水深を表現する場合、下地を着色することで水の色味と深さを表現します。着色にはアクリル絵の具を使い、表現したい水面の基本色(河 川の場合は緑系、海の場合は青系)に加え、水深を表現するために基本色より暗い色とグラデーションを付けるように塗っていきます。

表面には波(水面)の表現や透明感を出すため、メディウムをはじめとした絵画用の表面処理素材を盛り付けるように塗布します。塗り終えた直後に刷毛やスポンジなどで叩くと、塗面が波立ってくるのでこれが水面の表現となります。乾燥後は潤いのある透明に仕上がります。

- 水の色味と深さを表現するため、ジオラマの下地をアクリル絵の具で着色。作例は海なので、青緑を基本色として浅瀬に塗っていく。

- 沖合方向へは水深を表現するため、基本色より濃い(暗い)色を使って塗っていく(作例は濃紺を使用)。

- 濃淡の境界を見る。この状態では境界が明確で、海溝のように突然深くなる印象となってしまう。

- 境界をぼかすには、濃淡一方の色を水で希釈したものを横方向に塗っていくことでキレイなグラデーションができる。

- 下地が乾燥したら「グロスポリマーメディウム(表面保護用のツヤ出し材)」 を全体に塗布していく。

- 筆やスポンジで塗面を叩くことで、さざなみ程度に波立たせることができる。

- より波頭を出したい場合は「ジェルメディウム(グロスポリマーメディウムより粘度があり、盛り上げやすい)」を上から塗布する。

- 小規模な河川の場合は「グロスポリ マーメディウム」を塗布後、歯ブラシで塗面を叩くと、小さくなだらかな波が作れる。

■水底を作って立体的に水辺を表現する!

立体的な水深が表現できる液体系素材は上記の2種類がありますが、ここではUVレジンを使った施工例を紹介します。

UVレジンは硬化時間が短く透明度が高いのが特徴で、UVライトを照射することで硬化が始まりますが、日中であれば太陽光で簡単に硬化させることができます(夏場なら10分程度)。硬化後の表面は平滑になるので、波を表現したい場合はKATOのエフェクト素材(「さざ波」「大波小波」など)が併用できます。なお、液体系素材は周囲への浸透や漏れに注意が必要です。

- 液体系素材は粘度が低いため小さな隙間でも浸透しやすい。ジオラマの場合は写真のように木製パネルを裏面で使い、枠内充填するように使うと良い。

- UVレジンの多くは1液性なので、直接注入することができる。なお、10mm以上の水深の場合は、何層かに分けて充填させると硬化しやすい。

- 充填を終えたら太陽光下で硬化させる。水深が浅く(5mm以内)夏場なら10分程度であっという間に硬化する。

- 硬化後の表面は平滑なので、波を表現したい場合はKATOのエフェクト素材「さざ波」などを用いると良い。波の立て方は上のメディウムと同じだ。

立体でなくても平面でも水深を表現することは可能です。やはりあるとジオラマがより魅力的に見える水辺、ぜひ挑戦してみてください!

🔸同じくジオラマでは欠かせない!緑豊かな植物表現方法の記事はこちらから!