text & photo:根本貫史

■リアルな線路演出の立役者!マスターすればジオラマも一層リアルに!

線路周辺をリアルに演出するにはバラストの存在は欠かせません。近年は道床付きのシステム線路 が主流となり、最低限のバラストはモールドで表現されていますが、道床のないフレキシブル線路はもちろん、道床付き線路であってもバラストを散布することで、よりリアルな線路演出ができます。 バラストはジオラマ素材の中でも鉄道に最も身近な情景素材である反面、散布や固着方法を誤ると走行や通電、ポイント機構に多大な影響を及ぼすので、正しく丁寧な施工を心掛けましょう。

■バラストの実例を見る!

- 山岳区間でも主要幹線クラスであればバラストが重厚に盛られる。写真のような曲線区間では、カント(傾斜)の高い側がより多く盛られているのがわかる。

- 主要幹線クラスのバラストを目線位置で見ると、レールが隠れるほど盛られているのがわかる。また道床も厚みがある。

- 運行本数が少ない非電化ローカル路線の場合、線路両脇のバラストはなだらかで、踏切の路面高さ(地表 のレベル)と比較しても、道床が薄いことがわかる。

- 地方私鉄も同様、両脇のバラストはなだらかで道床の厚みも薄い。

- 貨車や機関車など重量級の車両が走行する貨物専用線では、地表レベルと差がないほど道床が薄い。また、経年で土と混合され道床にも雑草が生えている。

バラストは軌道(レール・枕木)の移動を防止するのと同時に、軌道にかかる車両の荷重や振動のエネルギーを分散させる役割があります。バラストには支持力のある鋭い砕石が用いられ、道床の厚さは(地表からの高さ)は、路線が高規格なほど重厚に盛られています。 鉄道模型では機能的な効果はなく、あくまで演出となりますが、バラストの盛り方や配色の仕方で、路線の規模や規格から経営状況(保守が行き届いているか)までを表現することができます。

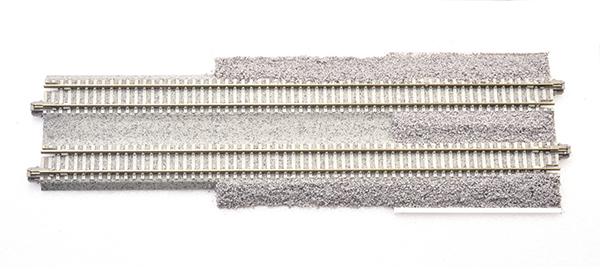

■道床付き線路でのバラスト散布効果を見る!

▲KATOの複線線路によるバラスト散布の効果比較。写真左側から未施工、線路両脇のみ散布、線路間にも散布、の順番。散布したことで道床幅が拡がり主要幹線レベルの重厚な軌道になる。なお、安定走行を維持するため枕木の隙間には散布していない。

現在主流の道床付きシステム線路は、フロアーレイアウトにおいても実感的な軌道が再現できるよう、必要最小限の範囲に限りバラストが表現されています。特にNゲージでは近年、複線運転に対応した線路の登場で道床範囲が拡幅されたことから、バラストを撒かなくても十分雰囲気が楽しめるようになりました。とはいえバラストを散布する効果は今もって歴然で、両脇または線路間に散布・固着させることで、元が道床付き線路とは思えないほど実感的な線路演出ができます。

■バラスト選びは「スケールに合わせる」べし!

バラストを散布する場合、使用する線路と同メーカーの製品を選ぶのが通例ですが、あくまで演出素材なので、メーカーにこだわらずに表現したいシーンに合った色味や粒子のサイズでバラストを選んでも問題ありません。その際ちょっとこだわりたいのが、スケールに合ったバラストの粒子サイズ。実はバラストのサイズ選択次第で作品の見栄えが大きく変わります。ここでは現在流通している主要製品をそれぞれ比較してみました。

- Rストーン(Zバラスト 幹線用)[モーリン]:Zゲージ用のバラストとしているが、粒子サイズはKATOに近く、Nゲージでも使える。

- Rストーン(Nバラスト 幹線用)[モーリン]:Nゲージ用で、ほぼスケール(1:150)通りのサイズとなる。

- Rストーン(Nバラスト粗目 幹線用)[モーリン]:粒子はやや大粒で、いわゆる「Nゲージ用」として古くから馴染みのあるサイズ。

- Rストーン(1/80バラスト 幹線用)[モーリン]:16番(1:80)に適したサイズでNゲージ用粗目に近いが、こちらの方がふた廻り程大きい。

- Rストーン(1/87バラスト 幹線用)[モーリン]:16番用と比較するとスケール比の通り、ひと廻り小さい粒子となっているのがわかる。

- バラスト〈ナノ〉[KATO]:従来の「バラスト(細目)」のパッケージ変更品。バラスト製品で最も粒子が細かい。

- バラスト ユニトラックタイプ[KATO]:ユニトラックの道床成形色に近似の色味で調合。粒子もモールドと同等の大きさだ。

- シーナリーバラスト[TOMIX]:Nゲージでの使用を前提としたもので、粒子はスケールよりやや大きい印象。

- 会津バラスト(Mサイズ)[ポポンデッタ]:実物と同じ安山岩から砕石しており質感や濃淡混在した色味、粒子形状も非常に実感的だ。

- 〈参考〉インテリアカラーサンド[ダイソー]:バラスト製品ではないが100均で入手可能な同等品。

■バラストの撒き方と固着方法をマスターしょう!

さて、これらのことを踏まえて実際に道床付き線路にバラストを巻いてみましょう。下記ギャラリー画像にて実際に上手に散布できるやり方をご紹介しましたので、まずはこれらに記されている撒き方で散布にトライしてみましょう!ですが、線路は車両と電気が通る大事な場所でもあります。くれぐれも通電や車両の通行の妨げにならないよう盛りすぎには注意しましょう。

- バラストは指で摘んで撒くと狙いが定めにくく周囲に飛散しやすいので、スプーンで掬って横方向に流すように撒くとやりやすい。

- バラスト製品の多くはビニールの小袋でパッケージされているが、100均などで販売されている液体調味料ボトルを使うと狙いが定めやすく、横方向に流しやすい。

- バラストを撒き終えたら平筆を使って盛り方を整える。また、線路内や周囲に飛散したバラストも、平筆で掃いて再利用する。

- バラストの固着前に、微量の中性洗剤を含んだ水を霧吹きでバラストに吹き付けておくと、接着剤が浸透しやすくなる。

- KATOの「バラスト糊」は、容器からそのまま流すことができるが、微調整が難しいので、小皿に移してからスポイトで注入する方が確実だ。

- モーリンの「スーパーフィックス」は 原液のままでは粘度が強いので、水で希釈してから使用する(比率は1:1程度)。

- 希釈して水溶液化した「スーパーフィックス」を、スポイトを使って注入していく。

- 「スーパーフィックス」が浸透するとバラスト全体が白濁化するが、乾燥すると透明になる。

- 接着剤を浸透させると整えたバラストが流れて崩れてしまう場合があるので、 その場合は上から「追いバラスト」してあげると良い。

- 線路間も同様の手法で散布・固着する。盛り過ぎると台車や床下機器に接触してしまうので、中心がわずかに山になる程度に留めておこう。

- 「バラスト糊」、「スーパーフィックス」共に、夏場なら1〜2時間で乾燥する。しっかり固着できたら掃除機で余分なバラストを除去する。

- しっかり固着していても、掃除機の吸引で表面が剥がれることが稀にある。これは接着剤の浸透不良で、当該部をバラストで埋めて再び接着剤を流す。

複線の道床付きレールにただバラストをリアルに盛り付けて固定するだけでも十分に「情景」となり得ます。まずは練習の意味も込めて、線路を土台に固定して、バラストを撒いてみるところから始めるのもいいかもしれませんね!