■地表に使う主な素材と仕上げ方

続いてスタイロフォームや紙粘土といった素地の色や質感を消すため、地表を着色してジオラマ としての「下地」を仕上げていきます。手順としてはアクリル絵具をはじめとした塗料で、ベース色 (基本的に「土」の表現なので茶色)を全体に塗り、 その上からパウダー系の素材を散布して、地面らしい質感を作り出します。以下は地表に使う主な素材製品の一覧に続いて、基本的な作業工程を解説します。

●アクリル絵の具

情景工作の着色で多用されるア クリル絵の具(アクリル塗料で も可)。水性なので希釈や筆の洗浄は水道水が使える。

●下地処理塗料(ジェッソ)

元々は絵画用の下地処理塗料 で、アクリル絵の具と同性質な がら粒子が入っているので小さな凹みや隙間が埋められる。

●カラーパウダー

微細な天然木チップを着色した パウダー状の情景素材。茶系色と緑系色があり、どちらも地表の下地として散布して使う。

●リアルサンド

天然砂を焼付着色した素材で、カラーパウダーより粒子が細かいのが特徴。散布または接着剤と混ぜてペースト状で使う。

●ターフ

着色したスポンジ素材をパウダー状にしたもので、粒子は粗く弾性がある。雑草や樹木表現の下地として散布して使う。

●下地を仕上げる!

- 茶色のアクリル絵の具で地形全体を刷毛で塗っていく。ジェッソなど下地処理塗料なら、素地の目や小さな隙間も同時に埋めることができる。

- パウダー系素材を使う場合は、あらかじめ線路をマスキングテープで養生する。特にポイント線路は機構内に入り込むと故障の原因となるので必ず施工する。

- 塗料が乾いたら全体に「ボンド水溶液」またはモーリンの「スーパーフィックス」を筆で塗布する。

- パウダー系素材を広範囲に散布する場合に便利なのが、調理器具の「粉ふるい(写真左)」と「茶こし(右)」。どちらも100均で手に入る。

- カラーパウダーやリアルサンドなど、粒子が細かい素材の場合は、「粉ふるい」の中に「茶こし」を入れて二重で使うと落下量が抑えられ、より細かい粒子だけに厳選される。

- 最初は茶色のカラーパウダーを平坦な地形部に塗布。

- 続けて山間部には緑色のターフを散布する。散布を終えたら掃除機で余分なパウダーを吸い取る。息で吹くのは目や口に入るので絶対しないこと。

- 茶色と緑色の境界を見る。茶色はそのまま土の地面となり、緑色はこの上に樹木などの植物系素材を接着するための下地となる。

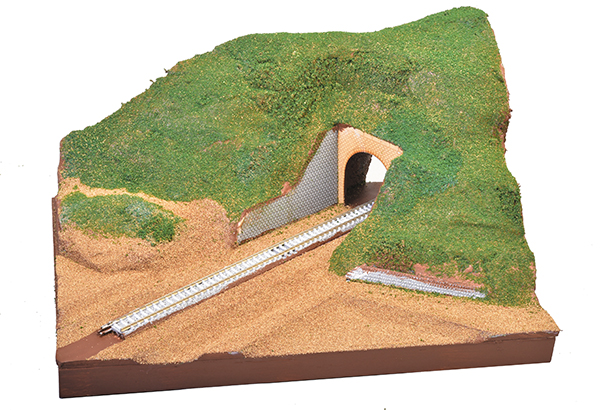

■下地完成!

▲地形および地表を仕上げた状態。ここでようやくジオラマとしての「下地」が 出来上がったことになる(完成状態ではない)。この上から山に樹木や線路にバ ラストの散布など装飾を施していく。

▲カラーパウダーの散布で土の地面らしい色味や質感となった地表。この段階では短調な表現となるが、あくまで「下地」なのでこれで良い。

▲トンネルポータルや石垣は、作例では未塗装としたが、パウダー散布前に塗装やウェザ リングを施しておいた方がやりやすい。

今回はジオラマの「下地」について解説しました。やはりジオラマでは地面が命!この作業を疎かにはできませんね。