text:RMライブラリー編集部

▲三和興業が開発、北海道拓殖鉄道に導入された除雪機関車D.R.202CL形。勇壮な除雪試験中の風景。

1960.1.29 屈足貯木場 P提供:北海道拓殖バス

暦の上で春を迎えても、なお寒い日々が続いています。南北に長い日本列島では温暖な地域がある一方で、北海道や東北、そして日本海沿いに北陸にかけて降雪の厳しい地域も存在します。こうした雪国の鉄道を守り、地域のためにも欠かせないものが鉄道除雪車です。

▲北海道の幌内鉄道開業時に導入された、黎明期の「雪払車」。ラッセル車の原型ともいえる形状だが、実際はほとんど役に立たなかったという。

写真は小樽市総合博物館に保存されている復元車両。

2022.9.26 P:長澤泰晶

当初は駅構内など人力による除雪が基本で、線路上は機関車の前頭部に除雪器を装着して対処していましたが、簡易なものはその効果も限定的で、本格的な雪かき車の原型と言えるものは、1911(明治44)年に北海道向けに導入された、米国Russell Car and Snow Plow社製のユキ15(→後のキ1)形式です。

▲米国Russell Car and Snow Plow社で製造、輸入された除雪車。その社名が由来となって「ラッセル車」と呼ばれるようになった。

出典:日本国有鉄道編『鉄道技術発達史 第4篇(車両と機械)』 日本国有鉄道, 1958年

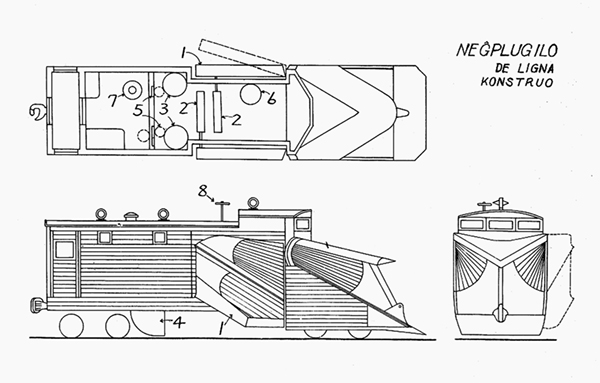

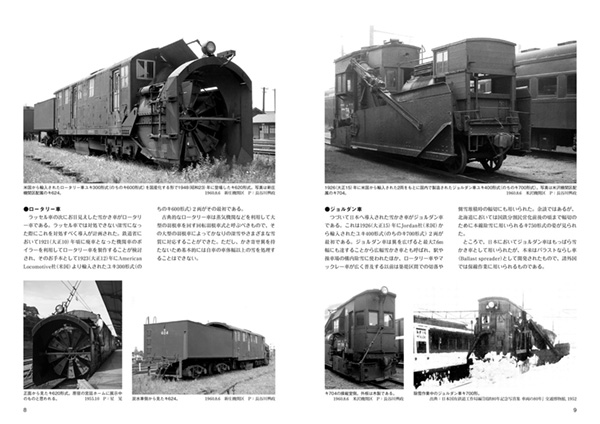

この輸入されたラッセル車をベースに国産の除雪車が製造されたほか、用途に合わせてロータリー車・ジョルダン車・マックレー車といった単独機能の「雪かき車」が貨車という分類のもと製造され、蒸気機関車などの動力源と組み合わせることで、それぞれの役割を果たしていました。

▲国鉄に登場した、貨車としての「雪かき車」の数々。雪を押し退けるラッセル車のほか、羽根車の回転で雪を吹き飛ばすロータリー車や翼を広げ広域の除雪を行うジョルダン車などが製造された。

出典:RMライブラリー296巻『雪かき車から除雪車へ -鉄道除雪車近代化の昭和30年代-』

一方で、これまで除雪を国鉄に依頼していた地方私鉄の中に、排雪列車の自主運行を企て独自の除雪機関車を導入する動きが表れます。

北海道の留萌鉄道では、自社傘下の三和興業に除雪機関車の開発を依頼、日本初のロータリー式ディーゼル除雪機関車「留萠鉄道D.R.101CL 形」が1956(昭和31)年に完成しました。機関車本体は新潟鐵工所に製造を依頼したもので、後に1960年代になると北海道拓殖鉄道向けのD.R.202CL形や東北電気製鉄向けのDC2302形など、各地に三和興業による除雪機関車が誕生していきました。

ちなみにこの三和興業は後に除雪機の専門メーカー「日本除雪機製作所」となり、現在でも株式会社NICHIJOとして盛業中です。

▲三和興業が開発した、北海道拓殖鉄道向けのD.R.202CL形と東北電気製鉄向けのDC2302形。

独自の自走式除雪車両から汎用的な機関車、そしてモータカーへと進化していった。

出典:RMライブラリー296巻『雪かき車から除雪車へ -鉄道除雪車近代化の昭和30年代-』

こうして動力近代化の波に合わせ、自走可能なディーゼル機関車や、軌道モータカーにラッセル除雪装置を装着した、より簡便な除雪車が1960年代以降に急速に進化していきました。

今回取り上げた鉄道除雪の近代化について、さらに詳しく解説したRMライブラリー296巻『雪かき車から除雪車へ -鉄道除雪車近代化の昭和30年代-』が好評発売中です。鉄道における「除雪」という作業から解き明かし、黎明期の除雪車両から「除雪車」に至るまでの役割や仕組みを紹介し、各種の除雪車両を紹介しながら近代化の経緯を解説します

■RMライブラリー296巻『雪かき車から除雪車へ -鉄道除雪車近代化の昭和30年代-』

■著者:長澤 泰晶(ながさわ やすあき)

■判型:B5判/48ページ

■定価:1,375円(本体1,250円+税)

◆書誌情報はこちら