text & photo:高橋 隆

さて、前回までの作業で地形や下地処理などにより、徐々にジオラマらしさが出てきた頃かと思います。ここで、鉄道模型ジオラマの要ともいえるレールを敷いていこうと思います。ですが既製品の道床付きレールをそのまま敷くだけでは実感的ではないので、もちろんここにも手を加えていきます。

🔶前回の記事

ゴールデンウイーク鉄道模型ジオラマ入門!出来栄えを決める!下地・道路の作り方

■レールを敷く

地形を作り、地面の下地処理と道路の塗装が完了したら、いよいよレールを敷設します。レールを固定するには、ピンで止めて接着剤を流す、両面テープで貼る、スチのりで接着する等の何通りかが挙げられます。

●接着する場合

▲レール裏面の道床部分にスチのりを塗り、以前紹介した要領で糊が糸を引いた状態にさせ、レイアウト本体に貼り付け圧着します。スチのりはプラスティックの固定にも利用できるのです。

🔶スチのりの圧着方法の紹介はコチラの記事から!

ゴールデンウイーク鉄道模型ジオラマ入門!ジオラマの基礎を作る!

●両面テープで貼る場合

- 両面テープを使った固定方法も見てみましょう。

- 省略してもOKですが、裏面にスチレンペーパーを貼り付けて、道床の中空の部分を埋めて粘着強度をアップさせます。

- 両面テープを道床の幅いっぱいまで貼ります。

- ズレないように注意しながら圧着します。

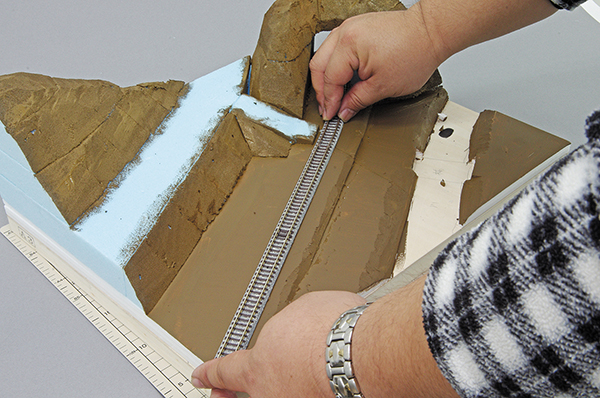

■路盤に余裕を持たせる!

日本の鉄道の場合、民家など鉄道設備以外の構造物が線路とぴったり密着するように建っている事例はまずありません。大抵は路盤がレールに対して広めに設けられています。情景模型でも、線路の両側面に若干の空間的余裕を持たせると表現力がグッと上がりますので、忘れずに作っておきたいところです。

- レールを敷くために整地された基礎部分を路盤と言う。路盤は枕木の幅ギリギリの寸法で作られるのではなく、多くの場合、レールを挟んで左右に多少のスペースが確保されている。

- TOMIX製道床付きレールを基準にすると、線路脇のクリアランスは片側約20mm程度押さえておくのが実感的。

■バラストを撒く

線路の周囲には「バラスト」と呼ばれる砂利が敷かれています。模型でもこのバラストを表現する素材が各メーカーから発売されています。

バラストの撒き方にもいくつか方法がありますが、今回はフレキシブルレール使用時と、道床付きレール使用時の2通りを紹介します。

●接着剤(木工用ボンド水溶液)を作る

- バラストの固定には特別な接着剤・木工用ボンド水溶液を使用します。まずは容器にボンドを入れます。

- 台所用食器洗い洗剤を適量入れます。洗剤を入れるのは水溶液を部材によく浸透させるためです。

- 続いて水(水道水でOK)を目分量で適当に入れます。シャバシャバする程度が◎。

- ボンドの「ダマ」が残らないよう、じっくりかき混ぜて完成です。

●フレキシブルレールに撒く

- フレキシブルレールにポポプロの会津バラストを撒いてみましょう。

- こちらが散布するフレキシブルレール。

- ボール紙などをVの字型に折り、そこにバラストを入れて線路上にサラサラとふりかけます。

- 乾いた平筆を使い、不要な箇所に飛び散ったバラストを除去したり、盛りを均していったりします。

- 形が整ったら、前述した木工用ボンド水溶液をスポイトで滴して乾燥(1日程度)させます。

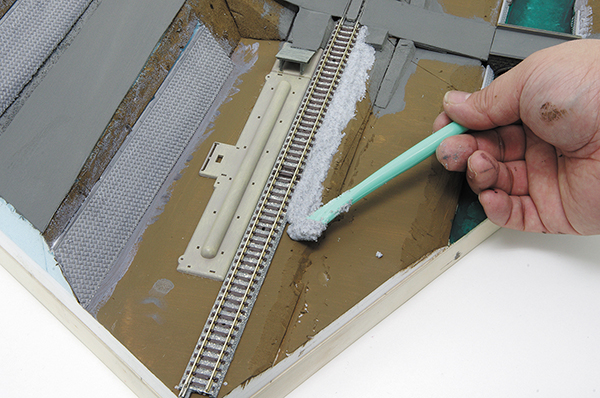

●道床付きレールに撒く

- 続いてはTOMIX製道床付きレールにモーリンのRストーン(幹線用)を撒いていきます。

- まず手ごろな容器にバラストを移します。

- 接着剤は木工用ボンド水溶液でも構いませんが、ここではモーリン製模型用接着剤「スーパーフィックス(100ml入り)」を使用します。

- 先ほどの容器にスーパーフィックスを入れます。

- 粘土ベラ等で混ぜ合わせてペースト状(ややゆるめ)にします。

- ペースト状にしたバラストを、ヘラで赤色で囲った箇所に盛っていきます。プラ道床との境界を隠すようにするのがコツです。ペースト状にすると散らばらず処理がしやすいため、ポイント等の駆動部分がある場所などで有効です。また、道床付きレールの場合、レールの中央にバラストを撒くことは走行不良の原因になるため行いません。

■バラストの色合いを考える

新しい状態のバラストはグレー系ですが、列車が通過してゆくたびに車輪とレールが削れあった際に生じる鉄粉が少しずつバラストの上につもり、時間の経過と共に錆びて線路は段々と茶色っぽくなります。この色合いも路線によって濃淡が異なり、大雑把に言えば都会が最も薄く、ローカル区間に行くほど濃度が上がるイメージです。もちろんローカル区間もバラストの取り換えは行いますので、その直後はグレーっぽくなります。

●実景の線路と模型での線路の塗装方法

- JR横浜線十日市場駅付近(神奈川県)。枕木の上とレールの近くだけうっすらと茶色が浮き出ており、レール両側のバラストにはグレーが色濃く残っています。

- JR鳴門線鳴門駅(徳島県)。ブレーキから出る鉄粉によって、枕木からレール周辺、路盤に至るまでかなり濃い茶色となっています。また、駆動部分から落ちる油で部分的に黒いタール状のシミができているのがわかります。

- ここからはレールの塗装を紹介します。まずレールの側面を茶色(ポポプロの下地塗料)で塗ります。

- さらに、絵の具を薄めてバラストに染み込ませ、実景で見られる線路の汚れを表現します。

- 塗り終わり乾燥したら、1000番くらいの紙ヤスリでレールの表面を磨き出して完成です。

- また、他の方法として色の異なるバラストを2~3種類使い分ける方法があります。

- さらに、グレーのバラストを撒き、その後エアブラシで上からウェザリング(汚し塗装)するといった方法が考えられます。

さて、線路も仕上がり次回はいよいよ大詰め。次回は土と水の表現方法をご紹介します!お楽しみに。