text & modeling & photo:根本貫史(RMM)

東京から仙台まで太平洋沿岸を通り結ぶ常磐線。上野〜取手間は直流電化(1,500V)区間ですが、小貝川を渡り藤代より先は、気象庁地磁気観測所など観測・研究施設があることから、観測に悪影響を及ぼす恐れのある直流ではなく、交流電化(20kV)が採用されています。そのため取手〜藤代間には「デッドセクション」と呼ばれる直流と交流との境界区間が存在します。「デッド(DEAD)」とあるように、無通電のセクションは「死電(無電)区間」と呼ばれ、架線はFRPなど通電しない絶縁素材で作られています。 鉄道模型でデッドセクションを再現するには、実際に通電を遮断するというコトはせず、あくまで「情景」として雰囲気を再現します。

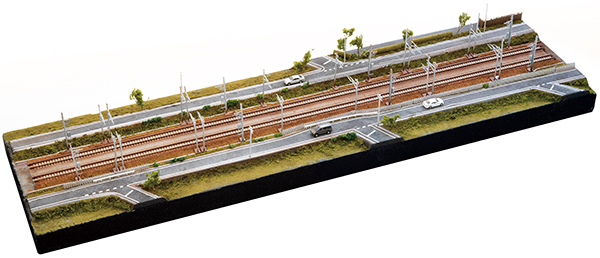

↓常磐線の名スポット デットセクションのジオラマ写真はこちら!↓

国鉄型車両では乗車していると、セクション通過時に車内照明が消え、非常灯が一時的に点灯するということで明確に体感できましたが、補助電源や直流照明を搭載した現在の車両では、ほぼ気付くことなく通過します。外観からも一見いたって普通な電化区間のようにしか見えませんが、「交直切替」といったデッドセクション区間接近を予告や、無電区間を示す紅白のゼブラ模様の標識が掲げられ、なおかつ架線柱や架線の緊張装置が立て続けに配置されているのが大きな特徴です。それらの要素を捉えることで、デッドセクションを再現しました。

300×910mmのスタイロフォーム板をベースにデッドセクションを再現してみました。レールはKATOの複線線路を使用し、架線柱は形状や加工性の高さから、TOMIXの単線用を使用しました。常磐線取手〜藤代間を参考にしつつ、スペースに収まるようデッドセクションの要素をNゲージサイズで凝縮しています。そのため架線柱のスパンは実物より相当短いものとなってしまいましたが、その圧縮効果もあってか、連立する架線柱によってより一層デッドセクションであることを強調することができました。なお、上写真左手側が直流区間(取手方)、右手側が交流区間(藤代方)となります。一見その違いは判りませんが、直流と交流で架線柱を作り分けるなど、微細な変化を付けてここがデッドセクションであることを明確にさせています。

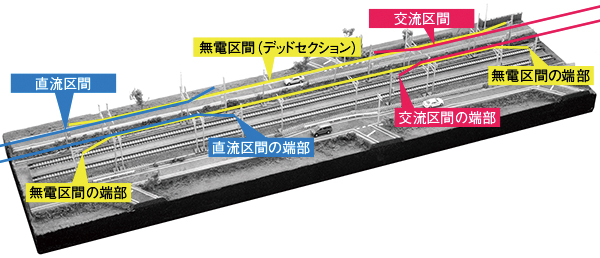

架線があると架線柱の配置やデッドセクションの構造がより明確となるので、上の模式図を加えることで解説することにしましょう。緊張装置は直流・交流・無電それぞれ架線の始終点となり、架線をオーバーラップさせることでスムーズに移行できる仕組み。作例は実物の架線の張り方から推測し配置してみましたが、おおよそこんな構造と思われます(あくまで雰囲気重視)。フロアーレイアウトでも、直線区間をこのデッドセクションに置き換えることで、より実感的な雰囲気で走行を楽しむことができるでしょう。また、実車のように本区間では惰性で通過させてみるのもまた一興です。

交流区間からデッドセクションを見る。交流区間を強調するため、交流用には背の高い自作の架線柱を使用し、連続する低い架線柱が無電用となります。なお、手前の紅白ゼブラ模様の標識が、デッドセクション区間に入ることを示すものになります。

︎ 交流用の架線柱は、φ0.2のプラ丸棒で自作しており、ベースとビームだけをTOMIXから移植している形になります。厳密に言えば柱上部の腕金や、き電線の配置など、交流と直流で構造を作り分ける必要がありますが、今回は簡素かつ明確に示すことを優先したので省略としました。

↓一緒に楽しんだ交直流の常磐線車両はこちら!↓

※こちらの記事は『RM MODELS 297 2020年5月号』の記事から抜粋しており、一部情報は当時のものとなります。あらかじめご了承ください。